-

22 августа, среда. После нескольких неудачных попыток достать бензин наконец-то счастье улыбнулось, и мы с радостью покидаем радиологическую лабораторию СЭС. В нашем распоряжении два УАЗика, несколько СРП-68, ДРГ-01-Е, РУП-1 и МКС-01 Р. Водители — «свои ребята», фотокорреспондент Сергей Феофилактов неустанно болтает о недавней поездке в Нидерланды. Рассказывает о фантастических успехах в производстве молока, сыра, об экологии, заводских трубах-леденцах и т.д. День обещает быть хорошим, мы довольны и еще слабо представляем, как далеки идеалистические рассказы Сергея от действительности, окружающей нас. Березовые перелески чередуются с желтыми полями, тракт Свердловск — Челябинск плавно течет под колеса. Сотрудник радиологической лаборатории Челябинской СЭС Сергей Геннадьевич Козлов устало посматривает в окно и раскрывает географию маршрута.

-

Мне и раньше приходилось быть в Челябинске, но название — река Теча — было пустым звуком. Теперь же это заветное слово преследует меня, и я все спрашиваю, скоро ли будет река. «Скоро, если хочешь — включи СРП». Включаю — фон ничем не примечательный— 10 мкР/ч. Разочарованно смотрю на ребят и во избежание шуток бросаю несколько крепких выражений. Но упражнение в красноречии завершить не успеваю: стрелка ползет вверх. Мелькает табличка «р. Теча». Второй предел становится недостаточным. Нервно переключаю на третий. Инертность прибора сказывается. Теча остается позади, а стрелка снова показывает 10 мкР/ч. Радиация, как призрак, исчезает. «Ну как?» — спрашивает Сергей Геннадьевич. — «Удовлетворен?» Но мне не до ответа. Я уже прокручиваю материалы, известные по Тече: «до 1952г. радиоактивные отходы сбрасывались в реку Теча. По официальным данным, выброс в реку Теча в 1949 — 52 гг. составил несколько миллионов Кюри…

-

…В начале 1950-х гг. по реке текла густая жидкость, сверкающая всеми цветами радуги. Жидкость покрывала воду толстым слоем толщиной в палец. Эту воду пили, на ней варили пищу. К 1952 году жители села Метлино обнаружили, что даже утки стали плохо летать. Появились и другие зловещие признаки. К 1951 — 52 г. ситуация в районе стала настолько критической, что власти были вынуждены ввести первые меры предосторожности. Сброс радиоактивных отходов в реку прекратился. Течу местами огородили проволокой, запретив населению собирать грибы и ягоды, косить сено и т.д…».

-

Понимаю одно: причиной повышенного радиоактивного излучения является прежде всего цезий-137. Действительно, распадаясь, этот радионуклид испускает бета-частицы (электроны), причем 92 % таких распадов сопровождается образованием возбужденных ядер бария, переходящих в основное состояние с испусканием гамма-квантов, регистрируемых моим прибором. Понимаю и другое, что если в илах лежит цезий, то здесь должен присутствовать и другой долгоживущий изотоп — стронций-90. Последний является типичным бета-излучателем, потому его присутствие остается незамеченным, но он есть и привносит свой вклад в формирование эквивалентной дозы. Не совсем понятно другое — с 52 года прошло уже 38 лет — период полураспада обоих изотопов около 30 лет, откуда такое их количество, неужели масштабы производства уже с самого начала были столь объемны? Ответ на этот вопрос станет ясен позже, когда мы начнем уяснять географию эагрязнения более полно.

-

Так состоялось первое знакомство. День прекрасный. Компания что надо, за словом в карман не лезет и серьезно о серьезном говорить отказывается. Это считается дурным тоном. Мрачные раздумья исчезают мгновенно, как фантом радиации. Наш маршрут — на ОНИС, опытную научно-исследовательскую станцию. Здесь мы должны встретится с коллегами из «сороковки» и ФИБа, чтобы начать обследование в районе Асановских болот. Встреча состоялась в точно назначенное время. Две, три минуты на уточнение планов, и мы снова в пути. С «сороковцами» приехала Эльвира Ивановна Порецкая. Рассказывает, как летала вместе с комплексной экспедицией. Консультируется у меня на предмет эффективной разбивки нашей группы. Решили перекусить в столовой совхоза Ворошиловский. Кормят по нынешним временам неплохо: на второе картофельное пюре с приличной горкой мяса, дают сосиски, свежие овощи, сметану, творог, молоко, сыр. Я не знаком с тонкостями местного снабжения и с интересом наблюдаю, насколько профессионально будут выбирать обеды «профи». Убеждаюсь, что «профессионально». Все, что было в столовой, составлено на подносы. Почти у каждого двойная порция сметаны, — молоко, творог. Я еще не адаптировался к местному быту, потому настороженно отношусь к молочному рациону и беру щи, сосиски и чай. Впоследствии из рекомендации ФИБа и ОНИСа узнаю, что каждому из продуктов, полученном в СОЗе, присвоены коэффициенты радиоактивной загрязненности. Свинина окажется самой «чистой». Молоко же коров с пастбищно-сенным рационом питания в пятнадцать тысяч раз более загрязнено.

-

После обеда на часок заезжаем в «гостиницу», где оставляем лишние вещи. Нас размещают в двухэтажные коттеджи. Внутри они уютны. На первом этаже холл с цветным телевизором, глубокими мягкими креслами, большим ковром, телефоном и прочим. Рядом кухня с полным ассортиментом необходимой посуды. Обилие фужеров и скопище коньячных бутылок в стенном шкафу свидетельствуют о респектабельности посетителей. Три маленьких номера наверху тоже выглядят достойно. От горничной узнаем, что ждали японцев, но так и не дождались. На несколько секунд оказываюсь в счастливом забытьи и ощущаю себя Человеком. Дальнейшие события развиваются стремительно.

-

14.00 — Въехали в зону через КПП, движемся по плотине водоема № 10. Справа вдалеке из воды торчит полузатопленная церковь и мельница. Это все, что осталось от деревни Метлино. Миновав очередной КПП, огибаем водохранилище № 11. Километра через два-три замечаем в водоеме скопления красных водорослей. Вдоль береговой полосы тянутся тюки сена, остовы березок сгрудились у самой воды. По другую сторону дороги тянется один из обводных каналов, а за ним — участки подсолнечника. Минут через пятнадцать добираемся до последней плотины в каскаде водоемов — плотины № 11. Снова встреча с вежливым милиционером. Наконец мы у красного кирпичного домика — фильтрата № 1. На гребне плотины надстраивются бетонные щиты, как окажется позже — мероприятие крайне необходимое, т.к. по оценкам специалистов до расчетного уровня вод в водохранилище осталось всего 20 см. Их ежегодный прирост составляет 27 см. Приборы пока отключены, не хотим переживать раньше времени. Но время уже пошло, и единственная наша защита — защита временем. Наш срок — два часа, его продление нежелательно. Еще у последнего КПП откалибровали приборы, уточнили точки отбора проб — теперь работа. Начальник «сороковцев»— мужик «четкий», несколько минут, и лодка с одной группой уходит на маршрут. Их задача — донные отложения.

-

Мы делаем разрез — триста метров ниже плотины по левому берегу Течи. Другая задача — отобрать пробы вдоль кромки Асановских болот. Включаем приборы, стрелка СРП устанавливается на отметке 420 мкР/ч. День солнечный, но на душе становится пасмурно. В заданной точке стрелка переваливает через 800 мкР/ч, РУП-1 фиксирует на поверхности поток до 50 бета-частиц с квадратного сантиметра в минуту. Третью точку отбора проб приходится выбрать у самой кромки болота, пытаемся копать поглубже, на глубине 50 см гамма-излучение возрастает до 2000 мкР/ч, бета-поток переваливает 100 частиц на квадратный сантиметр в минуту, шурф начинает быстро заполняться водой. Ничего не остается, как удалиться. Говорят, что пилоты во время Великой Отечественной войны подкладывали под себя сковородки. Подобные мысли начинают приходить в голову и здесь.

-

Но это в шутку. Серьезным успокоением явилось то, что СРП предназначен для измерения естественной радиоактивности, к гамма-излучению цезия он имеет ход с «жесткостью», то есть дает заметные превышения, потому в дальнейшем мы пользовались им только для индикации. Первая часть задачи нами выполнена, далее «кабанья прогулка». Лезем через заросли камыша, достигаем маленького островка — работа, еще островок — работа, и еще. Далее не позволяет высота сапог. Выбрались. Немедленно убираем грязь с сапог. Когда будут сделаны анализы проб, узнаем, что по активности эти грязи можно рекомендовать в качестве эталонных источников. Время, отведенное для исследований, иссякло. Знакомство с «зоной» и посвящение в «сталкеры» состоялось.

-

19.00 — Мы вновь в поселке. Решаем купить у местных ведро картошки. Заодно прихватываем ДРГ. По единодушному мнению селян, картошку можно купить только у Кольки Злыдня. Злыдень навеселе. Торгуемся шутя. Предлагаем определить «дозу». Но Колька плевать хотел на таких как мы и с радиацией воюет по-своему. В знак особого неуважения он заставляет копать картошку нас самих и привередливо отбирает пару лишних из ведра. Мы выходим со двора, но до нас еще доносятся ядовитые изречения Кольки о «засранцах», которых много развелось на Руси, и что он, Колька, если бы разобрал нас сразу, взял бы за кг в два раза больше. Такая неприязнь со стороны населения будет встречаться и позже, потом же станет понятно и почему.

-

Возле наших коттеджей растет очень крупная облепиха, рядом столпились мужики. Стоит всеобщий треп. Видимо, он по-особому был воспринят местным псом Диком, который почтил общество своим вниманием. Наш коллега, Вадик из Челябинской СЭС, скармливает ему полбанки тушенки. Доброта оценена по достоинству, вскоре к Вадику подходит и подруга Дика, собака сомнительного здоровья, изо рта висит слюна. Она тоже просит лакомства и открывает пасть. Мы удивлены: у собаки врожденный дефект — отсутствие языка. Трудно отнести это непосредственно к радиации, но и ее воздействие тоже не исключено.

-

23.08.90. Пункт наших исследований — бывшая деревня Асаново, часть экспедиции работает на дамбе. Картина неприглядная: то, что называлось деревней, представляет собой холмики засыпанных землей и щебнем останков домов и подворий. Всюду выше человеческого роста стоят конопля, крапива, лебеда и прочие сорняки. Отбор проб решаем провести по разрезу у староасановского моста. ДРГ-01Т показывает до 180 мкР/ч, это несколько легче, но по-прежнему серьезно. Первые страхи улетучиваются, работаем споро. Попытки обнаружить альфа-излучение успехом не увенчались. Действительно, плутоний здесь где-то рядом, но его количества микроскопичны, и наши приборы малоэффективны. Обнаружить плутоний — задача непростая, а нормы, накладываемые на его концентрацию в воздухе (3,10-17 Ки/л), таковы, что в одном кубометре воздуха должно содержаться не более одной частицы, способной задержаться в человеческих легких. Столь мизерные количества не случайны: альфа-частицы (ядра гелия), попадая внутрь человеческого организма, наносят самый тяжелый ущерб. Разрывая оболочку клеток и ионизируя их вещество, они существенно нарушают ход естественных внутриклеточных процессов, приводя к болезням.

-

Встреч с населением мы здесь не имели. Правда, жизнь есть жизнь, и, наткнувшись на обратном пути на дикую вишню, не удерживаемся от соблазна и набираем, сколько можем. Коллеги из «сороковки» — народ воспитанный: много вопросов не задают. Пробавляемся анекдотами и легким зондажем друг друга. Касаемся темы нейтральной, беседуем о радоне. Лишь недавно стало понятным, что он является наиболее весомым из всех источников радиации. По оценкам комиссии по воздействию атомной радиации ООН, радон вместе со своими дочерними продуктами распада ответственен за три четверти годовой индивидуальной эквивалентной дозы земного происхождения. Являясь продуктом распада тяжелых элементов, радон высвобождается из земной коры повсеместно и, будучи тяжелым, преимущественно содержится возле поверхности земли. Основную часть дозы облучения от радона человек получает, находясь в закрытом, непроветриваемом помещении.

-

Традиционно в наших широтах сельские дома не имеют форточек, потому содержание радона в них на порядок выше, чем в наружном воздухе. Это особо важно там, где вдобавок встречаются глиноземы. Большое количество легочных заболеваний не в последнюю очередь обязано радону. Мы — горожане, и сетуем на то, что для строительства современных домов все чаще привлекают гранит и пемзу, обладающие гораздо большей радиоактивностью по сравнению с деревом и кирпичом. Не одобряем и наши городские ванные комнаты, где с парами воды в легкие поступает значительное количество радона. Соблазн поупражняться в эрудиции велик, и мы, конечно же, сыплем цифрами из «забугорной» статистики, Действительно, как показали исследования в Финляндии, средняя концентрация радона в ванной комнате примерно в сорок раз выше, чем в жилых комнатах. Необходимо учитывать также, что все 5 — 10 минут, когда теплый душ работает, концентрация радона растет и после выключения достигает исходного значения только через полтора часа. Мы улыбаемся: взаимопонимание достигнуто, посягательств на запретные темы не констатировано — мы довольны и расстаемся до завтра.

-

Машину подбрасывает на ухабах, совхозные «проспекты» далеки от первого класса, домики прилепились к дороге, и их темные силуэты четко выступают на фоне опускающегося в озеро Кожакуль солнца. Спрашиваю Сергея Геннадьевича, как тут рыбешка? В ответ он рассказывает историю об одном деде — заядлом рыбаке и большом любителе кошачьего племени.

-

Дед этот здесь с незапамятных времен и с незапамятных времен пробавляется рыбалкой. Когда запретили лов рыбы, дед в самой категоричной форме это дело отверг. Его тщедушную фигурку часто можно было видеть на берегу озера. Как правило, рядом сидел и один из его питомцев. Рыба отличная — лещ, сырок, есть, конечно, и карась. Естественный отбор дед осуществлял просто, потому коты наедались рыбешкой вдоволь. Только вот незадача — начали любимцы подыхать в несоответствии с их цветущим возрастом. Несколько штук сгубил дед — и стали его с тех пор называть Истребителем. Дед-Истребитель жив и сейчас, правда, говорят, стал совеем глух. Озер, где запрещена рыбалка, здесь много, но люди есть люди и нельзя оторвать их от естественного богатства, и не такова наша традиция, чтобы надеяться на привозное, чтобы, видя все это рядом, оставаться безразличными. Запрет на рыбу не случаен, копаясь в донных илах или объедая водоросли, рыба накапливает в костях стронций-90, который в дальнейшем по пищевой цепочке может поступать в рацион человека. Являясь долгоживущим, стронций-90 в основном и формирует внутреннюю эквивалентную дозу.

-

Озер в этих краях много: Бердениш, Урускуль, Куяш, Урукуль, Карагайкуль, Каинкуль. Глядя на их внушительные зеркала и прекрасные берега, хочется задержаться надолго или остаться. Кстати, если прав один из наших местных спутников, одно из них — Калды — так и переводится с татарского — «остался». Остался бы, если б не знал, что даже по сомнительным оценкам попадают они в зону с поверхностной активностью от 1 до 2 Кюри на квадратный километр (см. приложение); остался бы, если бы не знал и многого другого.

-

24.08.90. Наш путь на Надыровский мост. Раньше здесь тоже была деревня. Теперь осталось лишь название. У Башакуля натыкаемся на плантацию подсолнечника, который наверняка был бы предметом гордости любого крестьянина. Для того, чтобы дотянуться до широких шляп, приходится пользоваться баскетбольным приемом. Все мы понимаем, почему он здесь, это рекомендация ОНИСа, но впечатляющие размеры затмевают разум, и через несколько минут мы все становимся владельцами двух — трех шляпок. Вскользь я уже упоминал о разбивке продукции по степени радиоактивной загрязненности. Здесь добавлю, что на территории санитарно-охраняемой зоны (СОЗ) зерно заготавливают для посевного фонда и фуража, подсолнечник и кукурузу используют в виде силосно-концентратных кормов для скота. Скот, в свою очередь, также разбивается на категории в зависимости от рациона питания, причем перед убоем, как правило, выдерживается более месяца на завезенных «чистых» кормах. Вот некоторые цифры из рекомендаций.

Таблица 3. Зависимость радиационной загрязненности продуктов питания животного происхождения от рациона животных

Продукты |

Рацион животного |

Относительная загрязненность |

мясо свинина |

Концентратно-картофельный |

1,0 |

Зерново-корнеплодный |

3,4 |

мясо говядина |

Силосно-концентрированный |

2,2 |

Смешанный |

38 |

Сенной (пастбище) |

380 |

молоко |

Силосно-концентрированный |

67 |

Смешанный |

130 |

Сенной (пастбище) |

380 |

Картофельно-корнеплодный |

150 |

Зерно злаковых |

220 |

Зерно бобовых |

770 |

Овощные культуры |

910 |

Солома зерновых |

1800 |

- Не удивительно, однако, что совхозное руководство в погоне за показателями нарушает рекомендации — и пьет их молоко не только местное население, но и какой-нибудь предприимчивый сосед, а возможно, и мы, горожане.

- На выезде из Башакуля на тракт Свердловск-Челябинск встречаем кооператорский катер. Из него предполагается сделать дорожный ресторан. Вдали видно озеро Калды. На его берегах, говорят, расположена база отдыха, и нас беспокоит, насколько оправдано ее местонахождение. Улажены ли с СЭС вопросы соблюдения норм радиационной безопасности? Надыровский мост оказывается старым знакомым — это и есть тот мост, на котором состоялось мое первое знакомство с Течей. Теперь у меня есть возможность придирчиво измерять радиацию на каждом ее метре. Под мостом вода прозрачна и бойко бежит, торопясь (миновав Муслюмово, Бродокалмак, Нижнюю Петропавловку) слиться с Исетью. Более широкий мост, соседствует со старым, узким. На одной из его бетонных плит обнаруживаю старую надпись: «Осторожно, радиация! 1500 м.Р/ч». Сразу же хочется проверить реальность этой цифры. Со стороны, примыкающей к старому мосту, Теча заливает широкую пойменную территорию, потому решаем провести съемку вдоль нее. Вот результаты исследований.

Таблица 4. Надыровский мост (тракт Свердловск — Челябинск)

№ точек |

Гамма-излучение (ДРГ-01Т), мкР/ч |

Бета-излучение (РУП-1), частиц/см2·мин |

1 |

300 |

80 |

3 |

160 |

60 |

5 |

- 430

- (по СРП-68 1450-1500)

|

120 |

7 |

50 |

30 |

9 |

24 |

5 |

11 |

20 |

5 |

12 |

95 |

70 |

13 |

40 |

10 |

15 |

32 |

10 |

17 |

22 |

5 |

18 |

16 |

5 |

- Некоторые из вопросов сразу же отпадают. Ранее, видимо, измеряли с помощью СРП, загадочное «м.Р» означает микрорентген, но почему, если этим параметрам лет пять, они так стабильны? Неужели вынос из болот столь значителен? Вопросы, вопросы…

- 25.08.90. Мы уже несколько дней в экспедиции, но географию представляю плохо, на картах эти места показаны скорее символически, нежели реально. Потому рисуем схемы больше на глаз и привязываем их к местности подобно героям «Острова сокровищ». Как бы не показалось это странным, но мы действительно ходим по «острову сокровищ», и я не сомневаюсь, что то, что сегодня называется отходами, станет впоследствии национальным богатством. Работаем на полкилометра ниже слияния Зюзелки с Течей. Прежде, чем сюда добраться, пришлось поколесить по проселкам, продираясь через высокую траву, лесной бурелом. Наконец-то достигаем заданной точки и с удивлением обнаруживаем рядом прекрасную грунтовую дорогу, поле, а также скирды соломы. Скорее всего — то угодья Башакуля. Место здесь возвышенное, потому большая часть экспедиции идет на лодке брать пробы воды и ила, а оставшиеся исследуют прибрежную территорию. Дружно спихиваем металлическую лодку в воду, откуда-то из соседних кустов вспархивает стая уток. Я не охотник, но вздох сожаления вырывается и у меня. Забываюсь и интересуюсь у коллег, начался ли охотничий сезон? Сопровождающий нас местный житель, Акрамашан, с сожалением говорит, что охота запрещена здесь с середины пятидесятых годов, рассказывает о печальной судьбе одного своего знакомого — хорошего охотника, промышлявшего в этих местах. Скончался от лейкемии. Похоже, мытарства по болотам и пойме Течи не прошли даром. Я не расположен к мрачным раздумьям, и мне хочется верить, что все это не так — вон водители, как курортники, загорают на крышах машин. Григорий отыскивает «лечебные травы». Но реальность и дальше будет идти рядом с нами, и страшные свидетельства тоже.

- Из Заключения объединенной экспертной группы по охране окружающей среды ГЭК Госплана СССР и постоянной экспертной группы Верховного Совета СССР (Челябинск: Юж.-урал. кн. изд-во, 1991. — 56 с.)

- «Облучение населения в верховьях реки Тема привело к возникновению хронической лучевой болезни (особенно в селе Метлино, где хронические лучевые болезни в 1956 г. диагностированы у 64,7 % взрослого населения и 63,15 % осмотренных детей). При осмотре не было охвачено все облучившееся население, в том числе, и население села Асаново. У лиц с диагнозом хронической лучевой болезни средняя эквивалентная доза на костный мозг составляла 11 Бэр. Распределение лучевых болезней среди населения показывает, что хроническая лучевая болезнь могла иметь место у 3—5 % населения сел верхнего течения реки Теча.

- …Отмечено, что увеличение частоты неврологических синдромов наблюдается и среди людей, облученных в дозе порядка 5 Бэр.

- …Установлено увеличение заболевания лейкозами у наблюдаемого населения, проживающего по реке Теча. За 33 года зарегистрировано 52 случая заболевания гемабластозами. в том числе 37 больных лейкозами среди 17,2 тыс. человек, наблюдаемых с 1950 г., что на 15 случаев больше ожидаемых случаев без облучения. По сути дела, это второй в истории случай (после Хиросимы и Нагасаки) регистрации индуцированных излучением лейкозов у местного населения. Установлено статическое существенное увеличение заболеваемости раком кожи (17,5 на 100 тыс. облученных по сравнению с 4,9 на 100 тыс. необлученных в контрольной группе). Отмечено также увеличение заболеваемости раком кишечника, печени, желчного пузыря, шейки матки.

- Показатели общей смертности у жителей верховья Течи на 17 — 23,6 % выше, чем у необлученных жителей тех же административных районов…».

- Мы снова в дороге. Хотим посмотреть, что творится у старого Надыровского моста. Металлический мост повален и образует ненужную преграду. Вода злобно клокочет под ним, так, что создается иллюзия водопада. Берем пробы на правом берегу в пойме. Трава почти скрывает человека. Насколько позволяют мои познания, определяю донник желтый и белый, гулявник, осоку, лопух. Вдоль уреза растут ольха, смородина. Влажность нормальная, температура градусов двадцать пять. СРП зашкалил на третьем пределе. ДРГ остался у ребят на другом берегу. Бета-поток достигает 270 частиц на квадратный сантиметр в минуту. Радиацию не ощущаешь, но сердце начинает биться сильнее. К мосту подходит высокая насыпь. Обстановка понятна, надо скорее «делать ноги». Замер возле насыпи более утешителен.

- С начальником «сороковцев» разговариваем о «бээнах» — реакторах на быстрых нейтронах. Это последние детища реакторостроителей. Вехи на пути к замкнутому технологическому циклу. Не спорю об их технологических достоинствах, я в них не специалист, — и он несколько разочаровывается. Диалог не состоялся. Положение спасают местные жители, появившиеся откуда-то на лошади с телегой. Поднимаемся на насыпь: так и есть, приехали забирать сено. Пытаемся сообщить, что сено отсюда использовать нельзя, в ответ — брань, вилы угрожающе наставлены на нас. Приходится ретироваться. Такова уж она — расплата, расплата за долгое умолчание истины.

- Наш проводник, напротив, очень доволен, он ничего не понимает в наших Рентгенах и Зивертах, скорее интуитивно чувствует, что хорошо, а что плохо — и, догадываясь о том, что это место нам не по душе, от всего сердца предлагает поехать встряхнуться на озеро Тептярги.

- 26.08.90. Наш маршрут лежит через Янгиюль. Место весьма неприглядное, несколько убогих домов, скотный двор да смешанное сообщество кур, гусей и уток. Янгиюль в переводе с татарского — «новая дорога», но, по-моему, дорога старая, как стары и постройки, как стары и люди, доживающие здесь свой век, и не внушает оптимизма болтающийся на флагштоке выцветший флаг России. Приезд посторонних — здесь событие. Приоткрывается калитка, нас внимательно рассматривает древняя бабка. Для нее мы скорее недоразумение, она явно устала от такой жизни, и наша суета ее только нервирует. Калитка закрывается. Бабка уходит, скорее всего ушла давно — в себя, в свои невеселые думы.

- Акрамашан чего-то недоговаривает. Спрашиваем, в чем дело? — «Не поможете ли свезти несколько копешек сена, при вашей технике это займет немного времени.» Мы все понимаем и соглашаемся. Для нас это лучший отдых. Свозим душистые копны в одно место. Беседуем с начальником «сороковцев» о Свердловске, о физтеховских знакомых. Я из университета, но защищался на физтехе, потому знаю многих. Рассказываю о последних переменах, достижениях его сокурсников, но финал делаю умышленно гоголевский — в нашем городе единственный человек — Голова, да и то, если по правде сказать… Это проверка на приверженность Школе, но он все понимает, и мы весело смеемся.

- Озеро Тептярги расположено юго-западнее Янгиюля километров на восемь. Изоактивата 0,2 Кюри на квадратный километр проходит через него, отсекая южную часть. На ночлег располагаемся прямо на берегу. У мужиков замечательные палатки и еще более замечательный провиант. За эти дни мы изрядно устали, и нам нужно отдохнуть. Закуска хрестоматийна: сало, колбаса, тушенка, зелень. Украшение стола — пара бутылок коньяка. Мы ставим водку. Тост предельно краток — наше здоровье! Публика подобралась очень живая и через несколько минут кто-то уже лезет в воду, а кто-то дает шутливый совет — во всем надо знать меру! Выпил две бутылки — остановись! Патриарх «сороковцев», старый дозиметрист А. А., рассказывает о событиях сорокалетней давности. Об энергии и крутости Славского, его энергичных мерах по отселению в событиях 57-го. Жаль, что постарел Ефим Палыч. Его в Чернобыле сильно не хватало. И ведь какое было время — со всех сторон обставлен, а двери в кабинеты — ногой пинал! Прямая противоположность — Игорь Васильич, интеллигент, матерно не изъяснялся, улыбчивый, вежливый. Любили его. Видно, не случайно на всяких комиссиях рта раскрывать не давали — шутник, а в комиссиях народ разный.

- Задаем вопрос: «Как раньше велось наблюдение за Течей ?» — «Очень просто, — продолжает рассказ А. А., — подъезжаем мы на машине, вроде бы набрать воды из реки, и когда внимание к нам поослабнет втихоря меряем». Спрашиваю: «А когда забор ставили, как людям объясняли?» Отвечает: «Да никак! Время было суровое, и цену молчания знали все». Я с удовольствием слушаю эти байки. Они — живая история, где все без прикрас, и история эта здесь — рядом, как рядом могилы коллег, первыми испытавшие на себе всю мощь радиации.

- Из материалов ГЭК Госплана СССР и постоянной экспертной группы Верховного Совета СССР:«…значительная часть сотрудников предприятия по получению плутония и по переработке делящихся материалов (Челябинск-40) в первые годы работы получила высокие дозы облучения. 10 тыс. человек (за время 40-летней деятельности предприятия) в основном в первые годы получили профессиональные заболевания; 4 тыс. — умерли от острой лучевой болезни, средняя доза для первых покорителей энергии атома составила около 200 Бэр.»

- Разговор переходит снова к реакторам. Мужики пытаются вбить в мою голову, насколько серьезна сейчас проблема — не отстать в области ядерной энергетики, насколько важна проблема приоритетов, разумного использования накопленного интеллектуального опыта, наконец, обеспечения стабильности нашего существования.

- Я понимаю боль моих коллег, но в дискуссии не участвую. Вновь невольно задумываюсь. Вопросы следуют один за другим. Почему так часто в последнее время мы становимся жертвами своих же деяний? Почему так безответственно подходим к серьезным проблемам? Так мало извлекаем уроков из прошлого? Действительно, с 1949 года начался сброс радиоактивности в Течу. Почему в реку? Почему только сейчас заговорили о беде? Ответ кроется, наверное, в «экологии наших душ», в недооценке приоритета морали над техническим прогрессом.

- Надо признать, что на ранних этапах ученые-ядерщики имели очень смутное представление об опасности радиации. Известно, что первую защиту от быстрых нейтронов на первом реакторе Курчатов строил из сырых березовых дров с дополнительным поливом водой. Затем ее несколько усовершенствовали. Так появились экранирующие излучение металлические «кастрюли». Для жидких радиоактивных отходов — это считалось «роскошью». Их напрямую, или предварительно разбавив до предельно допустимых уровней, сбрасывали в реку. Именно благодаря этой «идеологии» с 1949 по 1952 год в речной системе Теча — Исеть— Тобол оказалось около трех миллионов Кюри активности. В дальнейшем спасение от радиоактивного разноса увидели в озере Карачай. Началась трагедия печально известного, озера. Сейчас на его берегах получить годовую дозу можно за минуту. Мечта подарить людям атомный рай обернулась адом, Теча — проклятьем. «Стронциевой проблемы» хватит на поколения.* Таковы они — непраздные размышления о Тече.

- 27.08.90. Едем обследовать Течу в районе с. Муслюмово. Дорога лежит через Кунашак. Оставляем в стороне озера Чебаркуль и Шугуняк. Наконец-то Муслюмово. Мне нравится этот поселок, широко разбросанный по обоим берегам реки Течи. Да и сама речка когда-то была здесь достаточно широкой. Сейчас с моста она кажется крохотным ручейком, но накопила в пойме значительную активность. Впоследствии узнаем, что она составляет сотни наноКюри на килограмм, то есть в десятки раз выше естественных значений. На одном из косогоров обезличенным идолом возвышается разбитая мельница. Сельский совет также оставляет желать много лучшего. Непонятно, какие мотивы помешали отселению села в свое время, поскольку по имеющимся данным средняя эквивалентная эффективная доза на жителя Муслюмово достигает 28 Бэр, Это зона бедствия. Не случайно на сельском кладбище хватает могил с возрастом умерших до 50-ти лет. Люди в Муслюмово давно уже махнули на себя рукой. Кто-то из жителей изрек печальную фразу: «Мы думали, что нас и на карте давно нет, а оказывается еще значимся… Пока имеем одно право: остаться на своей земле…» Но надо ли? Вопрос об отселении открыт.

- Мы обследуем территорию с условным названием «У развалин мечети», Теча здесь разбивается на две ветки. Слева, если стоять по течению, вплотную примыкает поле со скошенной рожью, справа заросли бурьяна. Течение сильное, мы едва управляемся с лодкой, работая веслом больше как шестом. Слава Богу, обстановка терпимая. В среднем, гамма-излучение сто микрорентген в час (ДРГ-01Т), бета — 20-30 частиц с квадратного сантиметра в минуту. Акрамашан напоследок угостил нас рыбой. Решаемся на уху. Природа располагает к пикнику. Раскидистые березы, мягкая трава. Рядом копны соломы, кто-то выражает общую мысль: «Вздремнуть бы!» Но дремать некогда, нужно успеть еще обследовать обстановку ниже третьей фермы совхоза «Нива».

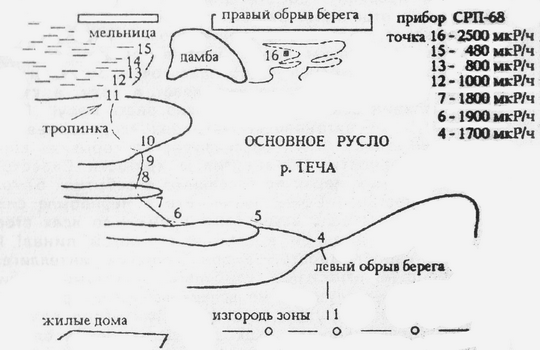

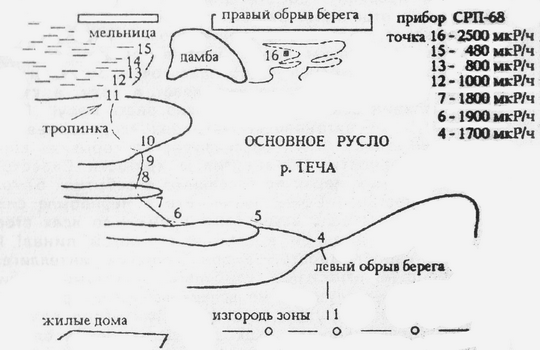

- Обманчивое благополучие в этих местах не редкость. Чуть место пониже, и обстановка меняется принципиально. Подтверждением тому является и выбранное место, заливные луга тянутся на несколько километров. На наносных илах растет сочная трава. Видимо, не случайно эти места местные жители облюбовали под сенокос. Стоим у уреза воды. Включаю СРП-68, зашкаливает на третьем пределе, вновь ощущаю себя неловко. ДРГ фиксирует 820 микроРентген в час. Удаляемся от берега на сто метров, но и здесь излучение — 470 мкР/ч. Бета-поток около 200 частиц с кв. см. в минуту. Чуть поодаль копна сена. Интереса ради, ставлю зонд РУПа-1 на сено, стрелка устанавливается на десятке. Проверяю компенсацию. Все в порядке. Прибор не ошибся.

-

Рис. 3. Точки взятия проб в районе с. Муслюмово

- В деревне все на виду, а .может, просто везенье, появляется хозяин стожков с сыном лет тринадцати. Сын явно отстает в умственном развитии. Разговариваем с владельцем. Интересуемся, давно ли здесь косит? Оказывается, лет десять, участок пробил по блату у местного начальства. Держит корову, детишкам надо молока, да и телята доход приносят. Не держать в деревне корову — зачем жить? Мы объясняем, в чем дело, но наши рекомендации вряд ли принесут эффект. Столько вложено труда. Конечно, это не разговор. Мы и сами понимаем, что этот разговор для другого места — коридоров Власти. Наша программа выполнена, в заключение хотим заехать на озеро Шугуняк, но оно оправдывает свое название, начинается дождь, и от ночевки в полевых условиях приходится отказаться. «Сороковцы» подбрасывают нас до тракта Свердловск — Челябинск. Коллеги из Челябинской СЭС уехали двумя днями раньше. Смеркается. Мы стоим со своей нелепой поклажей, как диверсанты, и торчащие из рюкзаков ручки СРП только отпугивают водителей. Дождь понемногу просачивается через телогрейку. Наконец-то наш долгожданный спаситель — «Икарус» плавно замедляет ход, и мы оказываемся в уютном салоне. Экспедиция закончена.

-

-

-

-

|